発達障がいのある子どもは

その特性による苦手や

困難によって

生きづらさを感じることがあります

それが心のダメージや

大きなストレスとなり

「二次障害」になりやすいと言われています

発達障害は

「見えにくく、分かりにくい障害」

であるために、

周囲に理解されづらいことも

原因のひとつです

二次障害は、

できるだけ早くに予防をすることが

何よりも大切です

お子さんの困りごとに寄り添い、

適切なサポートをするための知識を

持っておくことが必要になります

発達障がいの二次障害を知って

予防をしたいという方は

ぜひ最後までお読みください

二次障害とは

二次障害とは、

言葉通り

「最初に何かの障害があり、

その次に起こる障害」ということです

「発達障害」による困難ではなく、

これまでに経験した

ネガティブな体験によって、

心にダメージを負うことで、

心の病や行動上の問題が

起こってくることをいいます

発達障がいの原因である

「脳・神経系の機能の偏り」を

現代の医学で治療できない

と言われていますが、

発達障がいの二次障害は

治療や予防をすることができます

発達障がいは

脳・神経系の機能の偏りのため、

周囲にとっては

目に見えづらく分かりづらいです

そのため、困りごとが生じたときに周囲が

「障害によるもの」であることを

理解できず、叱責をしたり

配慮をしなかったりすることがあります

このことが、

発達障がいの子どもが

二次障害になりやすい原因になっています

二次障害の種類・症状

発達障がいの二次障害には、

頑張っても

社会にうまく適応できないことなどが

原因で

心理的な苦痛を感じる「内在化障害」と、

反社会的な行為を特徴とする

「外在化障害」があります

多くの方がイメージするのが

うつ病などの心の病ですが、

万引きや飲酒などの問題行動も

二次障害によるものである可能性があります

内在化障害

以下のような

「自分自身」に影響を及ぼす症状などが

みられます

- 抑うつ・うつ病、不安障害、対人恐怖、強迫性障害、依存症などの精神疾患

- 引きこもりなどの非社会的な行為

外在化障害

「他者」に影響を及ぼす行動面の障害で、

以下の症状などがみられます

- 万引き・窃盗などの犯罪行為

- 飲酒・喫煙・家出などの非行行為

- 暴力・暴言など反社会的な行為

これらの反社会的な行為の背景として、

反抗挑戦性障害や行為障害が

併発している可能性もあります

とくに非行行為などの問題行動は、

思春期によく見られる「反抗期」と捉えて、

見過ごされてしまうことがあります

二次障害である場合には、

適切なアプローチをしないと

解決することができず、

放っておくことで

悪化してしまう可能性があるので

注意が必要です

年代別に見られやすい症状

発達障がいの二次障害は、

年代によって出やすい症状が

あると言われています

特に、学童期において対人関係などの

問題が表面化してきた時点で

適切な対応を得られない場合、

思春期以降にさまざまな二次障害が

見られやすくなると考えられています

幼児期

癇癪を起こす、人を叩いてしまうなど、

軽度な適応上の行動の問題が

見られることがあります

学童期

適応行動の問題が多くなります

学業面で不安やパニックを引き起こしたり、

気持ちの不安定さが見られることもあります

青年期

気持ちの不安定さが目立ち、

粗暴な言動や行動、心身症などが

見られるようになります

成人期

適応行動の問題が見られ、

主に精神面や行動面の問題が中心です

二次障害の原因

発達障がいがある子どもの二次障害は、

ネガティブな体験によって

心にダメージを負うことで起こります

ネガティブな体験をしてしまう背景には、

発達障がいが見えにくく分かりにくいために、

お子さんに対して

適切な理解や対応がされないことがあります

周囲が、不適切な対応をすることで

悪循環が発生し、

二次障害が深刻化してしまうのです

ネガティブな体験の具体例

例えば

- 宿題を忘れて、過度な叱責を受けた

- 爪を噛むくせをからかわれた

- 苦手な食べ物を無理に食べさせられて、吐いてしまった

- 漢字テストに合格できずに、夜遅くまで居残りをした

これらの背景に

発達障がいの特性がある場合には、

本人にとっては

どうしようもないことであるために、

否定的な対応をされた理由が分からず、

混乱したり

「なぜ自分はできないのか」

と自己嫌悪したりすることで

心に深い傷を負ってしまうことがあります

ネガティブな体験が起こりやすい原因

これらのネガティブな体験は、

主に発達障がいの特性によって

引き起こされます

「特性と環境とのミスマッチ」と

「特性に対する周囲の無理解」が原因です

◆ 特性と環境とのミスマッチ

日常生活や学校生活において、

特性にあわない環境で

過ごさざるを得ないことで、

失敗体験を重ねたり、

ストレスが蓄積したりすることがあります

例えば、聴覚過敏があるのに

「騒がしいクラス」に

在籍することになった、

不安障害があるのに

「保護者の方の転勤が多い」などです

◆ 特性に対する周囲の理解の不足

失敗や不適切な行動の原因が、

発達障がいの特性によるものだと

理解できない場合に、

周囲にいる人は

「なぜできないのか」

「努力不足なのではないか」と思い、

叱ったり否定的な反応をしたりすることが

あります

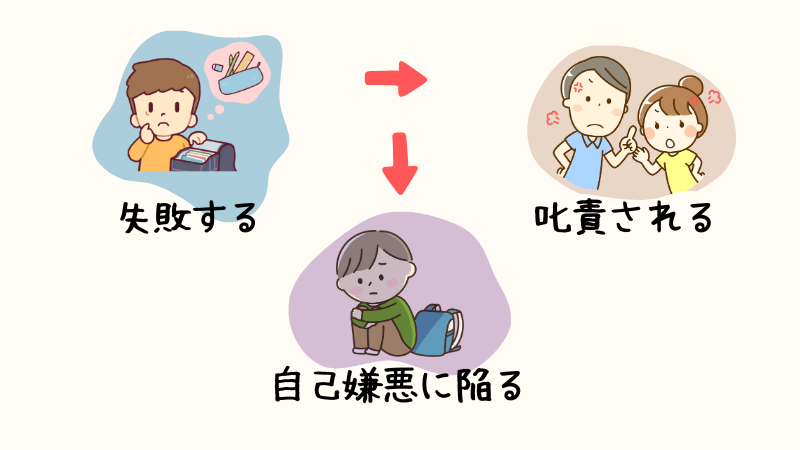

二次障害の悪循環

本人の「特性による苦手」と

周囲の「無理解」によって、

ストレスの蓄積や自己肯定感が下がることに

つながり、

二次障害が発生してしまいます

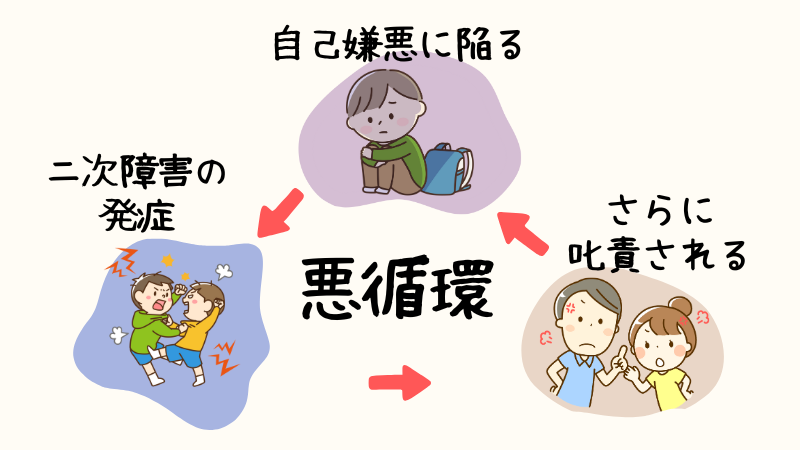

二次障害が単なる「問題行動」

と捉えられてしまった場合には、

その行動に対し

叱ればおさまると考えてしまいがちです

しかしながら、

単純に「叱るだけ」では

さらに問題行動が増え、

二次障害の悪化という

悪循環が生まれてしまう可能性があります

①失敗する:特性による苦手によって、失敗や不適切な行動をする

↓

②叱責される:周囲が失敗や不適切な行動の原因が分からず、叱責や否定的な対応をする

↓

③自己嫌悪に陥る:本人も原因が分からないため、自分を否定したり自信を失ったりする

↓

④二次障害が発生する:自己肯定感が低下することで二次障害が発生し、反社会的な行動をする

↓

⑤さらに叱責される:二次障害の原因が分からず、周囲は「単なる反抗」と思い叱責する

↓

③に戻る:本人も原因が分からないため、自分自身に対し否定的になる

注意力・記憶力に苦手がある

Aくんの事例をご紹介します

学校の宿題を忘れることが多く、

みんなの前で叱られて

深く傷ついてしまいました

その結果、二次障害として

万引きをするようになってしまいました

二次障害による問題行動を

解決するためには、

心のダメージによって

行動が起こっていることへの

周囲の理解が大切です。

そして、お子さんの心を守り、

自己肯定感を高めるサポートをしていく

必要があります

周囲がお子さんにとって

不適切な対応をしていることに

気づくことができない場合には、

状況が悪化し続けてしまう可能性があります

二次障害による問題行動は、

お子さんが

「わざと」起こしているのではなく、

本人としても

「なぜやってしまったのか」が

分からないことがほとんどです

そのため、

行動を過度に否定してしまうと、

さらにお子さんを混乱させ、

自己肯定感を下げることに

なってしまうのです

二次障害の対策

二次障害の最大の原因は、

お子さんの自己肯定感の低下です

お子さんの心を守ってあげることで、

二次障害を予防することができます

- きっかけとなる「失敗体験」を減らすこと

- 「成功体験」を増やし自信を持たせてあげること

- 特性に応じたサポート(配慮や支援)をすること が何よりも大切です

そのためには、

まず親御さんがお子さんの特性を理解し、

学校の先生など

周囲の大人たちに理解を促すことが必要です

二次障害は軽度のものも含めると、

発達障がいの子どもの多くに見られます

できるだけ早期に、

特性にあわせたアプローチをすること、

自己肯定感を守るためのサポートを

することで、

二次障害を予防することができます

自己肯定感を高めるために、

成功体験を重ねることが必要です

小さなゴール=「スモールステップ」を

設定することで、

一歩ずつ「できた!」という

実感を持ってもらうことができます

お子さんが自己理解をすることも必要

発達障がいは

「見えにくく、分かりにくい障害」

であるとお伝えしましたが、

それは周囲にとってだけではなく、

子ども自身も自分のことを

理解するのが難しいということです

特性によって「どうしてもできない」ことを、

周囲に指摘されたとき、

子ども自身は

「なぜできないのか、

自分はなんてダメな人間なんだ!」と

非常にネガティブな気持ちになり、

心に深い傷を負ってしまいます

周囲の大人たちが

「その子どもの特性を理解し、

サポートをする」ことと合わせて

お子さんが自己理解をするための支援を

することも大切です

小さい頃は親御さんが

フォローをすることができますが、

将来の自立した生活を目指すためには、

お子さん自身が

「自分の障害のこと」

「特性によって苦手なこと」

「サポートが要ること」

を理解することが必要です

まとめ

発達障がいの二次障害は

予防が大切ということを

お分かりいただけましたか?

発達障がいの特性による問題行動なのか、

二次障害なのかは判断が難しい場合もあります

お子さんの特性への理解を深めたい、

特性へのアプローチ方法を

見つけたいという方は、

ばらの公式LINEよりご相談ください

それではまた、お会いしましょう

コメント